「どのように記事を書いていくのか」が明確になっておらず、モヤモヤしながら記事を書いている初心者の方は多いのではないでしょうか。

この記事ではだれでもスラスラ記事を書ける「ブログ記事構成の型」を紹介していきます。

実際に僕も構成案の型を使って、短時間で完成度の高い記事 を量産してきました。

記事前半ではブログ構成の全体像について解説し、後半では各構成部を深堀り していきます。

このノウハウを用いることで記事の完成度が上がるうえ、執筆時間を大幅に短縮できるので、ぜひ使ってみてください。

目次

ブログの記事構成とは?

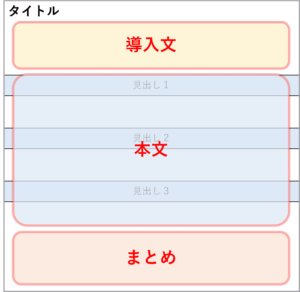

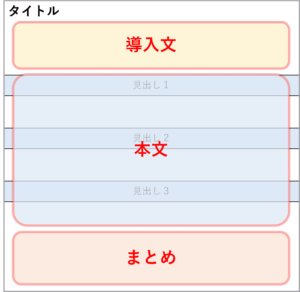

基本的にブログは、以下3つの要素で構成されています。

- 導入文(リード文)

- 本文

- まとめ

まずはこの「記事構成」について学んでいきましょう。

導入文(リード文)

「導入文」は記事の冒頭にくる部分のこと。リード文とも呼ばれています。

読者が最初に目にする部分なので

- 記事に関心を持って読み進めてもらえるか

それとも

- 関心をえられずに離脱されるのか

が決まるもっとも重要な分岐点といえます。

このような理由から、導入文では読者の興味・関心を引く魅力的な文章を書く必要があります。

大丈夫。この記事の後半では、魅力的な文章が書ける 導入文の型 を解説します。

本文

「本文」では読者の知りたいことや、読者の悩みに対して、ひとつずつ答えていきます。

この部分で読者の疑問を解消できれば、

- 読者の満足度が高なる

- 読者にとって「有益の記事」だとGoogleに評価される

- 検索上位に表示されやすくなる

となるわけです。

コツは伝えたいことを見出しごとに分けること。

文章だけでは読みにくいので、見出しごとに伝いたいことをまとめて、読者が読みやすいように書き進めていきましょう。

まとめ

最後の「まとめ」部分では 記事の要点 をおさらい していきましょう。

前述でも言いましたが読者は記事をじっくり読みません。

そのため最後にまとめがないと

- 重要な点を読みとばしたまま気づかない

- 内容が頭にはいってこない

このようなことが起こってしまいます。

結果的に理解が浅い状態で ユーザから離脱されるケースも多い わけですね。

この問題を防ぐためにも、最後に改めて内容を要約するのはとても重要なことなんです。

構成案を作るべき理由

思いつきのまま記事を書くと、記事の方向性がズレたり、途中で何度も行き詰まることがあるかと思います。

だから構成案があるんです!

- 執筆にかかる時間を大幅に短縮できる

- 見出しごとの方向性が明確になる

- ユーザとSEOの両方から評価される記事を作れる

構成案の型にそってブログを書くだけで、素早くクウォリティーの高い記事ができます。

回り道をしないためにも、構成案をつくったうえで執筆していきましょう。

構成部ごとのテンプレート・基本

ここからは構成ごとの 書き方の型 や ポイント について紹介していきます。

型に沿って書くことで、だれでも質の高い記事を再現できます。

導入文の書き方【型】

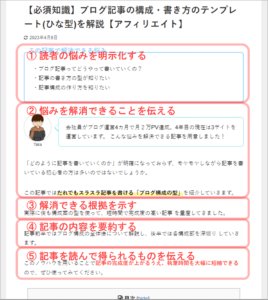

はじめに導入文(リード文)の書き方から説明します。

以下の型をベースに導入文を作ると、読者からの興味・関心を得やすい文章が書けます。

- 読者の悩みを明示化する

- 悩みを解消できることを伝える

- 解消できる根拠を示す

- 記事の内容を要約する

- 記事を読んで得られるものを伝える

この型はクニトミさんなど ブログで数億円を稼ぎだしたプロが使っているもの なので、型にそって文章をかくだけでプロがつくるものと同じクウォリティーの導入文が作れます。

実際にこの記事の導入文でも、上記の型を用いています。

ではこの型について詳しく解説していきますね。

読者の悩みを明示化する

まず冒頭で読者の悩みを明確にしましょう。

悩みを明示することで、「これは僕の悩んでいることだ」「この記事に知りたいことが書いてあるかもしれない!」となり、読者の関心が得られます。

逆にこの部分食いちがうと読者が記事から離脱してしまうので、あらかじめ「読者の悩み」を調べておくことが重要になります。

- (検索上位)競合サイトの導入文を参考にする

- 検索キーワード自体から推測する

- Yahoo知恵袋でキーワードを検索する

悩みを解消できることを伝える

つぎに、この記事で読者の悩みを解消できること を 解決策をまじえて 伝えましょう。

「導入文の作り方を知りたい!」という読者ニーズに対しては下記のようになるかと。

この記事で紹介する「導入文の型」をつかうだけで、読者の滞在時間を大幅に増やせます。

こんな感じで、ひと言で簡単に書いちゃって大丈夫です。

解消できる根拠を示す

悩みを解消できることを伝えたら、その後に根拠を書くと説得力がぐっと高まります。

[主張]

この記事で紹介する「導入文の型」をつかうだけで、読者の滞在時間を大幅に増やせます。

[根拠]

僕もこれを実践した結果、(平均)滞在時間を 57秒 ⇒ 4分03秒まで伸ばすことに成功しました。

もし書ける実績がない人は、その業界で有名な人を例にあげて権威性を高めるのもひとつの手です。

[主張]

この記事で紹介する「導入文の型」をつかうだけで、読者の滞在時間を大幅に増やせます。

[権威]

ブログで1億円以上稼いでいるクニトミさんなど、有名なブロガーさんも使っている型なので、かなり効果的だと言えるでしょう。

こんな感じです。

記事の内容を要約する

記事内容を要約することで、読者が「この記事に気になる記載があるかどうか」を判断できます。

読者のニーズに合う内容になっていれば そのまま読み進めてもらえる可能性が高いので、できるだけ要約は入れるようにしましょう。

たとえニーズに合っていないとしても、読み飛ばされるだけなので気にしなくてOKです。

記事を読んで得られるものを伝える

導入文の最後では、読者が目標を達成して得られるもの(ベネフィット)を書きましょう。

ベネフィットを伝えることで、読者の潜在的な欲求を揺さぶり、行動意欲をかき立てられます。

ブログで自由な生活を手に入れるために、毎日少しづつ成長していきましょう。

この一文があると ブログに対する熱意 が搔きたてられ「このあとの記事を読み進めよう」となるわけです。

導入文に関しては以上になります。※ここまでの例をつなげて作った導入文はこんな感じ

見出しの作り方

伝えたいことを見出しごとに分けるだけで、記事全体が読みやすくなります。

ひと言で見出しとは言っても、見出しにもいくつか種類があります。

- <h1>見出し:タイトル部分で使われる見出し

- <h2>見出し:大枠(章)

- <h3>見出し:中枠(説)

- <h4>見出し:小枠(項)

基本的に<h1>見出しはタイトル部分でのみ使用し、そのほかの見出しは階層の構造で書いていきます。

見出しをつくる際のポイントは2点です。

- 内容がひと目でわかるように

- H2見出しにキーワードをいれる

また見出しをつくる際には、注意点もあります。

・記事の本文では<h1>見出しはつかわない

・見出し階層を逆にしてはいけない

では、それぞれ詳しく解説していきます。

内容がひと目で分かる見出し(Point1)

見出しは ひと目で内容がわかるもの にしましょう。

なぜなら読者は記事をじっくり読まないから。

どれだけわかりやすいコンテンツを作っても

- 記事の内容が理解されない

- ユーザが記事の流れをつかめない

といったことがよくあります。

見出しは斜め読みしても読者の目に入りやすいので、見出しだけでも記事の内容がわかるようになっているとベストです。

H2見出しにキーワードをいれる(Point2)

見出し(とくにH2見出し)には狙っているキーワードをいれましょう。

ここは検索順位に影響するため、SEO的にとても重要な意味を持ちます。

記事の後半(見出しや本文にもキーワードを含める)でくわしく解説しているので、そちらを参照ください。

本文では<h1>見出しはつかわない(Attention1)

<h1>見出しは記事のタイトル部分で使用します。

WordPressでもタイトルの入力スペースがありますよね。ここが<h1>見出しになるんです!

<h1>見出しは、タイトル部分以外では使ってはダメです。

もし記事の内部で<h1>見出しを使ってしまうと、Googleが記事のタイトルを判別できず 適切なSEO評価が得られない可能性があります。

見出し階層を逆にしてはいけない(Attention2)

見出しは<h2>⇒<h3>⇒<h4>⇒<h5>と、階層が深いほど<h○>の値が大きくなります。

これはルールなので、この順番を逆にしてしまうのもNGです。

かりに見出しの順番を逆にして記事を作った場合、Googleから適切な評価がもらえないうえ、ユーザ目線で見ても読みにくい記事になってしまいます。

本文の文章構成【型】

本文はPREP法をベースに書くことをおすすめします。

- Point(結論)

- Reason(理由)

- Example(具体例)

- Point(結論)

この型は 読者に自分の意見を伝えること に長けていて、企業のプレゼンなどでも使用されています。

では具体例を見てみましょう。

[結論]

説得力がある文章を書きたいならPREP法を使いましょう。

[理由]

なぜなら最初に要点を述べることで、後半の内容がスッと頭に入いりやすいから。

[具体例]

じつはこの文章もPREP法の構成にそって作成しています。

[結論]

PREP法を用いるだけ、でだれでも上手な文章を書けるようになるので、ぜひ利用してみてください。

以下でPREP法について詳しく説明していきます。

結論(Point)

まずは結論を記載します。

結論から述べることで、読者が最初に要点を把握でき、そのあとの内容を理解しやすくなります。

理由(Reason)

つぎに結論に対する根拠を書きましょう。

根拠を書くことで結論の説得力を高められます。

具体例(Example)

具体例は読者が内容を理解するうえで大きな役割を果たします。

逆に具体例がないと、中身のイメージがふわふわして理解してもらえないことも。

イメージ画像や数値をいれて具体例をあげると読者の理解度をぐっと上げられます。

もう一度結論(Point)

重要なポイントを読者の記憶に刻みこむためにも、最後にもう一度結論を述べましょう。

PREP法に関しては以上になります。

PREP法はおすすめのテクニックではありますが、適応できない場面も多いです。

かならずしもPREP法で文章を書く必要はないので、自然に使えそうな場面でのみ活用するようにしましょう。

まとめ部分の書き方

記事の最後には、全体のまとめを記載します。

まとめでは重要な部分をピックアップして箇条書きしましょう。

こんな感じです。

ずらずら長い文章を書くより、重要点をバシッと箇条書きした方が大切なポイントがわかりやすいです。

記事タイトルのつけ方

記事の中身が書けたらタイトルを考えていきましょう。

タイトルは読者の目に入る最初の文章です。そのため読者はタイトルで記事を読むかを判断します。

タイトルで読者の関心を引けなければ、どれだけ頑張って書いた記事でも、そもそも表示してもらえません。

タイトルをつける際のポイントは以下。

- 狙っているキーワードを含める

- 読者の関心を引くワードを入れる

- 文字数:30文字くらいで書く

ではひとつずつ見ていきましょう。

狙っているキーワードを含める(Point1)

タイトルには 検索されたいキーワード を含めるようにしましょう。

Googleは、タイトルから「記事の内容を判断する」ため、ここはダイレクトで検索結果に影響します。

SEOの観点から、タイトルにキーワードを含めることはとても重要なことなんです。

読者の関心を引くワードを入れる(Point2)

読者の関心をひくために、みんなが食いつきやすいワードを入れるとクリック率が高まります。

無料、100%、絶対、簡単に、すぐに、劇的に、圧倒的に、たった○○分で

こういったワードは読者の食いつきがいいです。

タイトルと記事の中身が違いすぎると、せっかく表示してもらってもすぐに離脱されてしまうので、大げさすぎるタイトルは避けましょう。

文字数:30文字くらいで書く(Point3)

タイトルの文字数は30文字くらいで書きましょう。

パソコンやスマホなど、デバイスの大きさによって、タイトルに表示できる文字数は異なります。

- パソコン:30文字ほど

- スマホ :35文字ほど

文字が途中で切れて重要なワードが非表示となるのを防ぐためにも、PCとスマホのいずれでも表示できる30文字を目安にすると良いでしょう。

メタディスクリプションの作り方

最後にメタディスクリプションをつくりましょう。

メタディスクリプションとは、タイトルの下に表示される「記事の概要」のようなものです。

これもタイトルと同じく記事の顔となる部分なので、読者の関心を引けるような魅力的な文章を書いていく必要があります。

- 記事の内容を簡単に要約する

- 記事を読んで得られるもの(ベネフィット)を入れる

- 解決する読者の悩みを明記する

- 70文字程度でまとめる

基本的には導入文と同じように 読者の関心を引くための内容 となっていれば大丈夫です。

記事の内容を簡単に要約する(Point1)

ユーザが記事の内容をイメージできるよう、記事を簡潔に要約しましょう。

この記事では、実際に成果を出しているブロガーが行っている「記事構成の作り方」を紹介しています。

記事を読んで得られるもの(ベネフィット)を入れる(Point2)

読者の関心をひくために、記事を読んで得られるもの(ベネフィット)をいれましょう。

記事構成のノウハウを知ったら売上アップもすぐそこです。あとは不労所得を目指してはコツコツ頑張っていきましょう。

解決する読者の悩みを明記する(Point3)

メタディスクリプションの最後には解決できる読者の悩みを書きましょう。

読者は、悩みを解決するための記事、もしくはニーズを満たせる内容の記事を探しています。

なので「この記事を読んだらこんな悩みを解決できますよ。」といった記載があると、その悩みをもった読者の注意を引き、クリックしてもらいやすくなるわけです。

この記事は「○○したいけど、△△△で~できない」という悩みを解決できる内容になっています。

こんな感じですね。

70文字程度でまとめる(Point4)

メタディスクリプションは70文字程度で作成することをおすすめします。

なぜなら、パソコンとスマホの両方で最適化ができるから。

というのも、パソコンとスマホではメタディスクリプションに表示される文字数が異なります。

- パソコンの画面上:90〜120文字程度

- スマホの画面上 :70文字程度

上記の理由から、どちらで表示しても 文章が途中で途切れないよう、70文字程度でまとめると良いでしょう。

記事構成を作る際のコツ

記事構成を作るうえで重要なのが いきなり記事を書き始めないこと です。

ブログ記事の役割は読者の悩みや疑問を解決することであり、そのために

- 読者の求めるものは何なのか

- どんな疑問を抱えているのか

といったことを考える必要があります。

見出しの順番 や見出しごとに何を書くか は、わかりやすい記事を作るうえでとても重要なことなんです。

とはいっても、記事を書くための準備作業なんかやったことがない。まず、なにをやるんだ!という人が多いですよね。

そんな方のために、ここからは記事を作成する流れについて解説していきます。

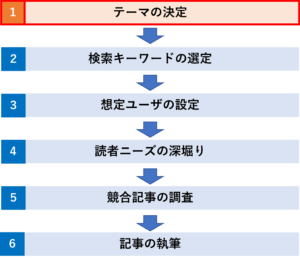

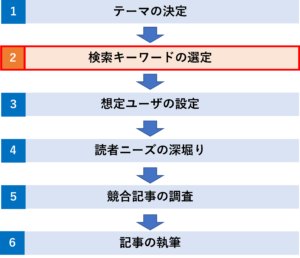

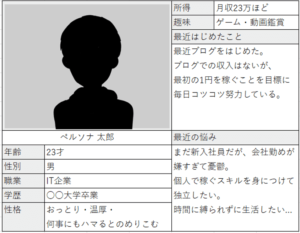

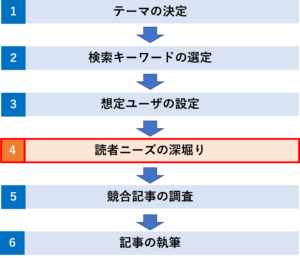

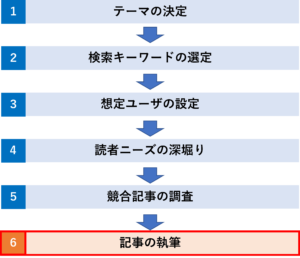

ブログ記事を作る流れ

僕はいつも次の手順で記事を作成しています。

- テーマを選定

- 検索キーワードを選定

- 想定ユーザを設定

- 読者のニーズ深堀り

- 競合記事の調査

- 記事の執筆

この流れで進めると、読者のニーズを満たしSEOにも強い 高クオリティーの記事を作成できるようになります。

ではひとつずつ説明していきます。

テーマを選定

まず最初に何を書くのかを決めましょう。

- 得意なこと

- 興味があること

- 稼ぎやすそうなこと

など、なんでも良いです。

本サイトではつぎのテーマをもとに記事を書いています。

ブログで稼ぐための コツ や ノウハウ についての発信

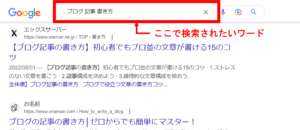

検索キーワードを選定

つぎに検索されたいキーワードを選定していきます。

キーワードには下記の3分類があります。

- ビックキーワード

⇒ 月間検索ボリュームが10000 以上 - ミドルキーワード

⇒ 月間検索ボリュームが1000~10000 - ロングテールキーワード

⇒ 月間検索ボリュームが1000 未満

ビックキーワードやミドルキーワードは収益性が高いたのでみんな狙いがちですが、基本的にはライバルが強すぎて勝てません。

個人ブロガーが狙うべきは ロングテールキーワードです!

具体的に、月間検索ボリュームが 50 ~ 200 程度のキーワードを狙うと上位表示しやすくなります。

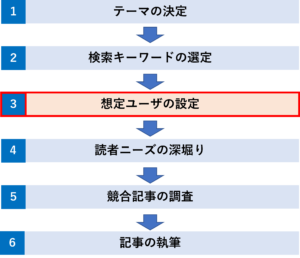

想定ユーザを設定

つぎにペルソナを設定していきます。

ペルソナ設定とは 「どんな人がこの記事を読むのか」 を想定すること。特定の読者にヒットする文章を書くためのテクニックになります。

僕はこんな感じで読者を設定しています。

- 実際に存在する友達

- 家族

- 過去の自分

など、イメージしやすい人物を設定するとやりやすいですね。

読者のニーズ深堀り

想定読者を設定したら、その読者の心境を想像しながらニーズを深堀りしていきます。

- 読者はこのキーワードを調べて何を知りたいのか(表面的なニーズ)ex:ブログの書き方を知りたい

- 何が目的でそれを知りたいのか(潜在的なニーズ)ex:ブログで稼げるようになりたい

- どのような情報があればそれを実現できるかex:記事構成の作成方法、記事構成の型、記事構成の作成時の注意点…など

この辺りをおさえておくと、記事の方向性が決まり、読者に刺さる文章を書きやすくなります。

コツは頭の中で読者と会話すること 。

検索ニーズはパパっと思いつくものではないので、15分程度かけてじっくり考えていきましょう。

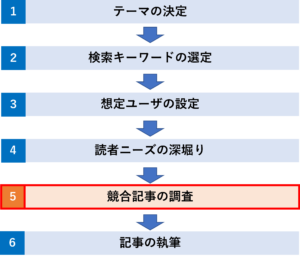

競合記事の調査

つぎのフェーズは競合分析です。

競合分析とはその名の通り、競合サイトの記事を分析すること。

検索上位の記事はGoogleからの評価が高いです。テストの正解が見れるようなものなので、かならず競合分析を実施しましょう。

以下に競合分析の流れをまとめます。

ブラウザを表示した状態で [Shift]+[ctrl]+[N] を同時におすと、シークレットモードに切り替えられます。

競合記事からは 自分が思いつかないアイデア や 、想像もしなかったニーズ が見つかるのでとても参考になります。

ほかにも競合分析には以下のようなメリットがあります。

- 他サイトがどのような見出し構成で記事を書いているのかが見える

- 検索上位の記事から、そのキーワードに対する正しい回答(方向性)がわかる

- 実際に検索して上位サイトを見ることで、キーワードの難易度を確認できる

少なくとも上位5~10記事はチェックしておくと良いですね。

記事の執筆

競合分析まで完了したら、いよいよ記事を書くフェーズになります。

ここまでの分析で「ユーザとSEOの両方に好まれる内容」が見えてきたのではないでしょうか。

あとはひたすらに記事を書き進めていきましょう。

記事を書く際のポイント

ここからは記事構成を作るうえでおさえておきたいポイントを解説していきます。

競合記事を参考にする

記事を書く前に「検索されたいキーワードで上位にくる記事」をチェックしておきましょう。

検索上位の記事はユーザとGoogleからの評価が高いです。

そのため、上位記事を参考にした方が自分で1から記事を書くより完成度が高くなるわけです。

オリジナル要素を入れる

ほかの記事との差別化をはかるためにも、オリジナル要素は積極的にいれていきましょう。

著者の経験や考え など、オリジナルコンテンツは Googleのアルゴリズム で重要視されている要素のひとつです。

(参照:Googleアルゴリズムのガイドライン)

そのため、ほかのサイトと同じことしか書いていない記事は上位表示されにくい傾向があります。

自身の体験談はユーザの理解度を高める効果もあるので、オリジナル要素はなるだけ入れるようにしましょう。

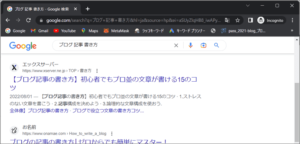

見出しや本文にもキーワードを含める

キーワードはタイトルだけでなく、見出しや本文、メタディスクリプションにも盛り込みましょう。

キーワードをタイトルに入れることで、Googleにこの記事は何を書いている記事なのかアピールすることができますが、見出しや本文についても同じことがいえます。

下記のように見出しや本文、メタディスクリプションも、検索キーワードにヒットすると検索結果に表示されるんです。

上記の理由から、狙っているキーワード・関連キーワードは、できるだけ記事に入れるようにしましょう。

キーワードを盛り込みすぎて読みにくなると本末転倒です。

あくまでも自然な流れで、キーワードを入れられる適切な箇所に入れるようにしましょう。

文字数は平均より多くする

基本的に 文字数が多い 記事が検索上位にきやすくなります。

その理由は コンテンツが多いほうが読者のニーズを包括的に満たせる から。

上位にくるようなライバルサイトは、読者のニーズをすべて満たせるような記事を作っているので、必然的に文字数もおおくなっています。

上記のような理由から、文字数はライバルサイトと同等以上 とすることが重要。

キーワードにおける上位サイトの平均文字数はラッコキーワードから確認できます。

【平均文字数を調べ方】

記事を書く際の注意点

ここからはブログ記事を作るうえでの注意点について解説していきます。

重複コンテンツは避ける

Googleは以下の理由で重複コンテンツを推奨していません。

- UX(ユーザの体験)を損ねる

- 適切にSEO評価できない

- クローラビリティ(ロボットによるサイトの巡回)の悪化

重複コンテンツは検索順位を下げる要因になるため、なるだけ避けるようにしましょう。

コピペはNG

新しい記事をつくる際 または リライトの際、競合サイトの内容をコピペするのはNGです。

コピーコンテンツは著作権の侵害にあたるうえ、Googleからのペナルティの対象にもなります。

検索結果に表示されなくなったり、裁判ざたになることもあるので、この点は注意しておきましょう。

キーワードはつめ込みすぎない

見出しや本文に 関連キーワードを入れる ことはSEO対策のひとつですが、無理につめこむと違和感のある文章になってしまいます。

あくまでも自然な文章となるよう、適切なタイミングで関連キーワードを入れるようにしましょう。

見出しごとに方向性を整理

見出しごとに伝えることの方向性を明確にしましょう。

ここを整理しないまま書き進めると、見出しと内容がズレる恐れがあります。

読者の求める回答からブレないためにも、あらかじめ見出しごとに伝えたいことをまとめておきましょう。

見出しごとに伝えることひとつだけ

見出しで伝えることはひとつだけにしましょう。

伝えたいことが2つも3つもあると、結果的に何を言いたいのかがわからなくなります。

本記事のまとめ

この記事ではブログ記事の構成について、テンプレートや具体例をあげて説明してきました。

最後にもう一度、要点をおさえていきましょう。

- 導入文(リード文)

- 本文

- まとめ

- テーマを選定

- 検索キーワードを選定

- 想定ユーザを設定

- 読者のニーズ深堀り

- 競合記事の調査

- 記事の執筆

繰り返しになりますが、実績のあるブロガーのほとんどがこの記事で紹介した構成で記事を書いています。

この構成を意識するだけで記事のクウォリティーはぐっと高くなるので、ぜひ参考に記事を作ってみてください。

今回は以上になります。ここまで読んでいただきありがとうございました(^^)/